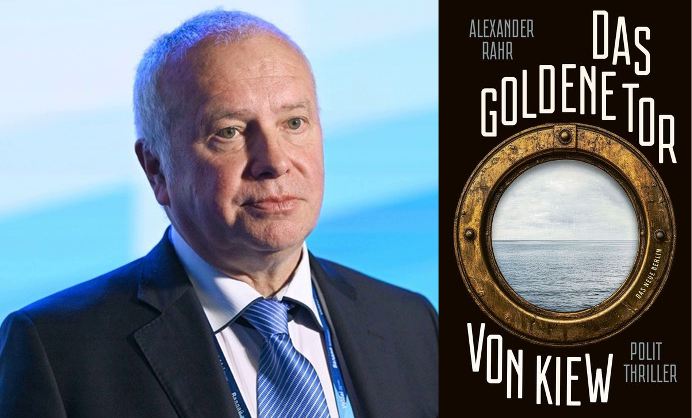

Am 25. August erscheint ein neues Buch von Alexander Rahr. Der Osteuropahistoriker hat einen Politroman zum Ukraine-Krieg und die Zeitenwende geschrieben. Der Titel lautet: „Das Goldene Tor von Kiew“ (Eulenspiegel Verlag). Rahr ist kein „Sofa-Analytiker“, er gehört zu den wenigen echten Russlandspezialisten im Westen. Er verfügt über weitreichende Netzwerke in Ost und West. Wer wahres Interesse am Ukraine-Konflikt besitzt, sollte das Buch lesen. Russlandkontrovers sprach mit dem Autor.

RK: Seit Ausbruch des Krieges waren sie medial verschwunden. In den Talkshows waren Sie nicht mehr zu sehen. Nun tauchen Sie als Romanschriftsteller wieder auf. Warum haben Sie das Genre gewechselt?

AR: Ich will als Zeitzeuge nützlich sein. Ich habe drei Jahre an dem Roman geschrieben, den Krieg in der Ukraine konzipiert. Ich bin kürzlich zum ersten Mal nach Kriegsbeginn wieder in Russland gewesen. In Deutschland sind die Konturen des Konfliktes verwaschen. Wir ignorieren die reale multipolare Weltordnung sträflich. Ich schaffe Abhilfe. Im Buch verabschiede ich mich von der westlichen Fokussierung auf die Werte-basierte Aussenpolitik und kehre zum Realismus zurück. Mir geht es um Aufklärung und die richtige Analyse, praktisch um Diplomatie und Pragmatismus.

RK: Sie meinen, im Roman können Sie Dinge sagen, die Sie in der Mainstream Presse nicht von sich geben dürfen? So können Sie schlauerweise verdeckt der alten Ostpolitik, die sie 40 Jahre lang mit gestaltet hatten, wieder das Wort reden?

AR: Ich erzähle drei Geschichten. Ein Politologe trifft im Hafen von Lissabon zufällig einen Politiker aus Russland. Dieser steht mit dem Trump-Team in Verbindung, will den Krieg friedlich beenden. Der Politologe wird in die Geheimverhandlungen eingeweiht.

Derweil tauchen in Berlin die Protagonisten aus Dostojewskis Weltroman „Die Dämonen“ auf. Damals, vor 150 Jahren, stifteten sie Chaos in Russland, bereiteten die Oktoberrevolution vor. Heute stiften sie Chaos im Westen, wollen ebenfalls alles revolutionieren. Sie verdrehen den Menschen den Kopf und errichten überall auf der Welt ein Orwellsches System. Um das zu verdeutlichen, mache ich im Roman einen Sprung

in die Zeit der Wirren in Russland. Nach Iwan dem Schrecklichen, der das neuzeitliche russische Imperium begründete, geriet Russland in den Strudel eines Bürgerkrieges. Der Staat wurde zerstört, von ausländischen Armeen überrannt, gleichzeitig begann in Europa der Dreißigjährige Krieg. Auch heute befinden sich Russland und Europa an einem dramatischen Wendepunkt, einem Epochenbruch, bald möglicherweise einem Überlebenskampf. Ich hoffe nicht, dass wir irgendwann vor den gleichen grossen Zerstörungen stehen werden wie die Europäer vor 80 Jahren.

RK: Befürchten Sie nicht, dass Ihr Werk als Russland-Versteherei abgetan wird und Rezensenten es verschweigen werden, um Ihnen nicht die Bühne zu geben, auf der sie jahrelang standen?

AR: Das kann passieren, aber ein Buch wie meins wird heute gebraucht. Die Menschen wollen sich vielschichtiger informieren. Ausserdem gibt es bei uns die Meinungsfreiheit. Es erscheinen gegenwärtig zahlreiche Bücher, die Russland wegen des Angriffskrieges verteufeln. Mein Roman schildert die Entwicklung der letzten Jahre aus der Vogelperspektive, ich argumentiere sachlich und neutral. Die Leser dursten nach Pluralismus. Ich agitiere nicht, ich belehre niemanden mit erhobenem Zeigefinger, ich beschreibe nur und erzähle. Der Leser begreift die Vorgänge aus unterschiedlichen Perspektiven. Ich versetze ihn in Putins Kopf, dann in den Kopf von Trump, gleichzeitig lasse ich Europa eine klare Sprache sprechen. Ich spare nicht mit Kritik, aber erkläre staatliche Interessen und unerforschte Zusammenhänge.

RK: Was ist der Mehrwert ihres Romans? Warum soll sich der Leser die Mühe machen, die 400 Seiten zu lesen und 30 Euro für das Buch hinzublättern?

AR: Weil es notwendig ist, eine neue funktionierende Friedensordnung für Europa und die Welt zu konzipieren. Der Roman hat daran seinen Anteil. Wir müssen das Schisma, mit dem die Beziehungen zwischen Westen und Russland seit 1000 Jahren behaftet sind, verstehen. Auch um Schlimmeres, wie einen Atomkrieg, zu verhindern. Ich zeige im Roman auf, wohin die Reise geht. Der Ukraine-Konflikt endet demnächst mit der Aufteilung der Ukraine, doch dann rutschen wir gleich in die nächsten gefährlichen Konflikte: einen Nord-Südkonflikt, Rohstoffkriege, machtorientierte statt regelbasierte Ordnung, Amerikas Isolationismus, Chinas Aufstieg, Militarisierung Europas, Herrschaft der KI. Ich lasse nichts aus, lasse im Buch unsere Geheimdienste sprechen: die Rolle des MI-6 im Kampf gegen Russland, aber auch die versteckte Kooperation amerikanischer und russischer Geheimdienste nach dem Kalten Krieg.

RK: Warum der Titel „Das goldene Tor von Kiew“? Das klingt nach der Oper von Mussorgsky. Ist das Buch pro-ukrainisch?

AR: Das goldene Tor von Kiew wurde von den Nachfahren der Wikinger vor 1000 Jahren als Festungsanlage erbaut. Es symbolisiert die Geschichte der Ukraine. Es war das Durchgangstor für Verteidiger und Eroberer zugleich. Nach dem Ende der Kiewer Rus‘ folgte der Mongolen-Sturm, danach kamen die Polen und Litauer, dann stellte sich die Ukraine unter den Schutz der Zaren, später fielen die Schweden ein, nach der Oktoberrevolution die Rote Armee, im Zweiten Weltkrieg die Wehrmacht, schliesslich 2022 Russlands Armee. Vermutlich wird am Dnjepr entlang künftig eine neue europäische Trennungslinie verlaufen. Das Buch ist ein zeitgeschichtlicher, aber auch ein historischer Roman, der geeignet ist, Osteuropa, vor allem die jahrtausendalten russisch-ukrainischen Beziehungen besser zu verstehen.

RK: Geben Sie dich bitte einen Überblick über die Handlung des Thrillers. Wer sind die Hauptfiguren? Welche Konflikte und Spannungen werden dargestellt?

AR: Der Roman beginnt mit der Ankunft des US-Journalisten Tucker Carlson in Moskau, um das grosse Interview mit dem russischen Präsidenten über die Ukraine zu führen. In den nächsten Kapiteln wird die Ankunft zweier CIA-Geheimdienstagenten in Europa beschrieben. Sie kämpfen für den Erhalt der liberalen Werteordnung gegen ihre Gegner – die Russland-Versteher, Anti-Globalisten und Anhänger der multipolaren Weltordnung. Gleichzeitig beginnt ein Streitgespräch mit einem russischen General über den Ukraine-Krieg in einer heissen Nacht in Lissabon. In Berlin hält ein Grüner ein flammendes Plädoyer auf den Postmodernismus, Gender-Politik, die Woke-Kultur. Weiter kommt es zu konspirativen Treffen in Berlin, wo liberale Revolutionäre eine radikale Zeitenwende planen. Sie schrecken vor nichts zurück. Russland, das ein Gegenmodell zum liberalen Europa entwickelt, wird zum Feind erklärt. Ein erbitterter Informations- und Cyberkrieg beginnt. Am Ende des Buches kommt es zu schicksalhaften Begegnungen in Vladivostok, wo klar wird, dass das Fenster für Russland nach Europa zu ist, sich aber ein neues nach Asien öffnet.

RK: Welche spezifischen politischen Themen oder Ereignisse werden angesprochen? Denunzierungen, Verrat und Machtverhältnisse könnten zentrale Motive sein.

AR: Ja, genau darum geht es im Buch. Der Leser findet sich in Russland im Jahre 1606 wieder. In Russland herrscht Bürgerkrieg und Zerfall. Der Westen mischt mit, zwei falsche Zaren kämpfen um die Macht, werden vertrieben. Ein erfolgreicher junger Feldherr, der den Bürgerkrieg beendet, wird im Kreml vergiftet, weil die Bojaren seine Herrschaftsambitionen fürchten. Dann kommt langsam wieder politische Stabilität auf durch den Patriarchen Filaret, einer starken aber gerissenen politischen Persönlichkeit, dem Begründer der neuen Romanov-Zarendynastie. Filaret regiert Russland im Namen seines jungen, unerfahrenen Sohnes. Ein solches Herrschaftsmodell ist für das kommende Russland übrigens durchaus denkbar.

RK: Erklären Sie bitte, wie die im Buch dargestellten Themen Parallelen zu aktuellen Bezügen Russlands und darüber hinaus aufweisen. Zeigen Sie auch auf, wie die Probleme, die in der Fiktion behandelt werden, auch reale Auswirkungen auf diplomatische Beziehungen, soziale Identität und regionale Sicherheit haben?

AR: Natürlich, darum dreht sich alles im Roman. In der langen Nacht von Lissabon wird die komplizierte Geschichte des Ukraine-Konfliktes erklärt, die Ursachen, Ziele und Verfehlungen des Krieges behandelt. In einer Geheimoperation im Atlantik übergibt der Trump-Vertraute Elon Musk den Russen einen möglichen Friedensplan. Im Prinzip ähnelt er dem, der jetzt zwischen Trump und Putin auf Alaska besprochen wird. US und russische Geheimdienste intensivieren ihre verdeckte Kooperation – um geneinsame globale Herausforderungen zu meistern. Ein Bonbon am Rande: der Schleier des Geheimnisses um UFOs wird von den Geheimdiensten ebenfalls gelüftet.

RK: Das Buch beschreibt ein homogenes Verhältnis zwischen Washington und Moskau. Deutschland bleibt aussen vor? Behandeln Sie die Frage der Gegensätzlichkeit in der Politik? Warum ist das ein so dominantes Merkmal in den Debatten zwischen Ost und West?

AR: Der Roman „Das Goldene Tor von Kiew“ ist die Fortsetzung meines ersten Politthrillers „2054. Putin decodiert“ (2018). 1054 kam es zum Zivilisationsbruch zwischen Byzanz (Russland) und dem Heiligen Römischen Reich (Westen). Dieses Schisma dauert bis heute an, wird aber im Jahre 2054 vermutlich überwunden sein, weil Russland und Europa sich dann im Krieg mit dem Globalen Süden wiederfinden werden. Diese Zukunftsvision bestimmt das abschliessende Kapitel des Buches.

RK: Gibt es im Buch Hinweise auf Versöhnungsversuche oder auf die Möglichkeit einer gemeinsamen Grundlage wie einen gemeinsamen europäischen Raum? Wie wird die Idee einer dauerhaften Verständigung präsentiert?

AR: Na klar, ich mache konkrete Vorschläge und entwickele Visionen für eine konstruktive Zukunft zwischen Ost und West. Ich hoffe, jemand hört auf sie. Ich fordere die Leser dazu auf, über die Ansichten der Figuren im Buch nachzudenken. Welche Perspektiven werden vertreten, und wie beeinflussen sie die Wahrnehmung und das Handeln der Charaktere? Welche Rolle spielen Medien, Propaganda und öffentliche Meinung in der Darstellung der Konflikte und wie beeinflussen sie die Verständigung? Ich sehe drei Probleme, die nur gemeinsam und nicht gegeneinander für das Wohl der Menschheit gelöst werden können: Klima-und Umweltschutz, Begrenzung der Gefahren der Künstlichen Intelligenz, atomare Abrüstung. Ich ermutige die Leser und künftige Teilnehmer der Buchbesprechung, ihre Meinungen und Gedanken zu den Fragen der Verständigung und der Gegensätzlichkeit zu teilen. Ich stelle Fragen wie: Was sind mögliche Brücken, um die Kluft zwischen Ost und West zu überbrücken? Gibt es bereits erfolgreiche Beispiele für Dialog und Zusammenarbeit? Diese Struktur können helfen, eine tiefgehende und anregende Diskussion über das Buch und die Themen, die es behandelt, zu führen. Es ist zudem eine hervorragende Gelegenheit, die Verbindung zwischen Literatur und aktueller geopolitischer Realität zu erforschen.

RK: Ich wünsche dem Roman viel Erfolg.

COMMENTS

Der Titel des angekündigten neuen Buches von Alexander Rahr weckt die Erwartung, als könne von Kiew aus ein Weg aus dem Ukraine-Konflikt erfolgen. Zwar wurde Kiew 988 von Wladimir, einem Nachkomme der Rurikiden aus dem Norden Russlands nach orthodoxem Ritus zwangs-christianisiert, und wird deshalb als „Mutter der russischen Städte“ bezeichnet. Aber die ukrainische Kirche zerfiel nach der Synode von Brest (1596) in eine unierte, staatlich anerkannte und eine orthodoxe, verfolgte Kirche – eine innere Spaltung, die bis heute besteht und „die Ukraine in eine vom russischen Christentum geprägte Ostukraine und eine vom römische Christentum beeinflusste Westukraine teilt“, also ganz aktuell ist, wie der amerikanische Geostratege und Politologe Samuel Huntington das in seinem Buch „Kampf der Kulturen“ von 1996 aufgezeigt hat. Deshalb weist Alexander Rahr mitrecht darauf hin, dass man „das Schisma verstehen müsse, mit dem die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland seit 1000 Jahre behaftet sind“, auch wenn das vordergründig keine Rolle zu spielen scheint. Und seine Prognose, dass „der Ukraine-Konflikt demnächst mit einer Aufteilung der Ukraine enden, und am Dnjepr entlang eine neue (alte) europäische Trennungslinie verlaufen wird“, ist realistisch.

Mit der Erwähnung des Jahres 1606 weist der Autor darauf hin, dass „der Westen seit über 1000 Jahren mitmischt“, ohne die tieferen Tatsachen zu nennen, nämlich den Versuch des katholischen Polens, einen zum Katholizismus konvertierten Betrüger mit Hilfe der Jesuiten und dem Segen Roms auf den Zarenthron zu bringen. Das gelingt dem polnischen Heer zunächst auch, aber als die Jesuiten den falschen Zar auch noch mit einer polnischen Prinzessin nach katholischem Ritus trauen lassen, bringen die Moskauer diesen noch während der Hochzeitsfeiern um. Die Polen konnten aber erst 1611 durch einen Volksaufstand von Kosma Minin aus Nischni Nowgorod und dem Fürsten Dmitri Poscharski wieder aus Moskau vertrieben werden. Wladimir Putin fand dieses Ereignis so wichtig, dass er die Erinnerung daran am 4. November 2005 anstelle des 7. November als nationalen Feiertag erklären ließ.

Entgegen der Ankündigung ist das Buch übrigens noch nicht im Buchhandel erhältlich.